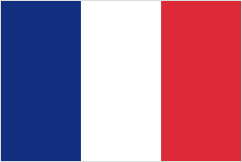

3. フランス

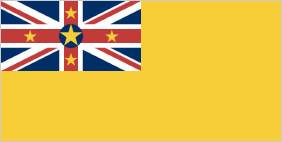

フランスの陸上用国旗

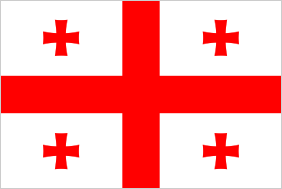

フランスの海上用国旗

萩原朔太郎の詩「旅上」

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりに遠し

せめては新しき背廣をきて

きままなる旅にいでてみん。少年期、『純情小曲集』に掲載されたこの詩に魅かれ、2番の歌詞を含めて暗唱しました。

汽車が山道をゆくとき

みづいろの窓によりかかりて

われひとりうれしきことをおもはむ

五月の朝のしののめ

うら若草のもえいづる心まかせに。

1968年12月、モスクワへの出張の後、初めて「憧れのパリ」を訪れる機会を得ました。東京で新しい紺1968年12月、モスクワへの出張の帰路、あえてパリに寄ったのです。出発前になぜか銀座で、紺色の「背廣」を新調しました。この詩とは話が逆だが、なぜかは自分でも心の整合性が付かないまま、そうしたことを覚えています。

シャンゼリゼ通りやコンコルド広場に立ち、凱旋門やエッフェル塔を仰ぎ見ました。曲がりなりにも大学院で西洋政治史を専攻した者としては、19世紀に戻った気持でした。今ならば格安ツアーで誰でも気軽に行けるところでしょうが、当時はそんな気軽さはなかったし、再び来れるだろうかという思いさえしていました。ですから横光利一の『旅愁』をしっかり読みなおすということもしました。当時は井の頭線の池の上の安アスパーに住んでいたのですが、庭を挟んで横光の未亡人が住んでおられたことを偶然、知りました。憧れの作家の隣の家に住んでいただけで、作家になれるかもしれないという錯覚を持ち、嬉しかったものです。

そして、なぜか横光未亡人に『旅愁』の千鶴子のイメージを重ねている自分がいるのに気付きました。一節を読みなおしましょう。

久慈は矢代の云うことなど聞いていなかった。彼は明日ロンドンから来る千鶴子の処置について考えているのである。二人は橋の上まで来るとどちらからともなくまた立ち停った。

眼も痛くなる夕日を照り返した水面には船のような家が鎖で繋がれたまま浮いている。錆びた鉄材の積み上っている河岸は大博覧会の準備工事のために掘り返されているが、どことなく働く人も悠長で、休んでばかりいるようなのどかな風情が一層春のおもかげを漂わせていた。

エッフェル塔の裾が裳のように拡がり張っている下まで来ると、対岸のトロカデロの公園内に打ち込む鉄筋の音が、間延びのした調子を伝えて来る。渦を巻かした水が、橋の足に彫刻された今にも脱け落ちそうな裸女の美しい腰の下を流れて行く。

「明日千鶴子さんがロンドンから来るんだよ。君、知ってるのか」

矢代は久慈にそのように云われると瞬間心に灯の点くのを感じた。

「ふむ、それは知らなかったな。何んで来るんだろ」

「飛行機だ。来たら宿をどこにしたもんだろう。君に良い考えはないかね」

「さア」

こう矢代は云ったものの、しかし、千鶴子がどうして久慈にばかり手紙を寄こしたものか怪しめば怪しまれた。

エッフェル塔が次第に後になって行くに随って河岸に連るマロニエの幹も太さを増した。およそ二抱えもあろうか。磨かぬ石炭のように黒黒と堅そうな幹は盛り繁った若葉を垂れ、その葉叢の一群ごとに、やがて花になろうとする穂のうす白い蕾も頭を擡げようとしていた。

晩餐にはまだ間があった。矢代と久慈はセーヌ河に添ってナポレオンの墓場のあるアンバリイドの傍まで来た。燻んだ黒い建物や彫像の襞の雨と風に打たれる凸線の部分は、雪を冠ったように白く浮き上って見えている。

あれから何度パリを訪れたのでしょうか。何度行ってもパリは新鮮であり、感動に新しさがみなぎります。昨年の7月に行った時もそうでした。フランスは面積において日本より広いのですが、経済力は比でもないほど日本が大きいです。ファッション関係以外の産業は決して世界のトップレベルではないのですが、それでいて文化的には世界に冠たる超一流国。そこは日本が大いに学ぶべきことです。いつ出かけても「われひとりうれしきことをおもはむ」という気分になるパリって、やっパリいいですよね。

それと国旗で言うなら、いまも海上用のフランスの国旗は三色の幅が30:33:37になっているという、その美学、すごいと思いませんか。

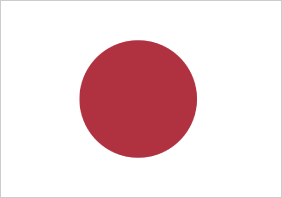

1870(明治3)年1月27日に太政官布告第57号で日本の海上で掲げる国旗を制定した時、「日の丸」の中心が旗面の中心から横の100分の1旗竿側に寄るとしたのは、私にはどうしてもフランスからのお雇い外国人の助言があったとしか想像できないのです。

詳しくは拙著『知っておきたい日の丸の話』(学研新書)に書きましたので、ご覧ください。

フランス国旗への好感はそんな思いの複次方程式の結果なのかと思うのです。