ロンドン五輪のマラソンに出場する日本人選手6人が決まりました。公正な審査の結果だろうけれど、「公務員さん」が希望の星だっただけに残念ではあります。世界各地で多くの難問が派生しているさなかに行われるこの大会が大成功裡に終わることを、末席ながら東京五輪以来、オリンピックに関わってきた者として、何よりも期待し、祈念しています。

私は1964年の東京五輪に際し、組織委に務める最年少職員でした。当時、わが国には国旗の研究家はほとんどおらず、私は一学生に過ぎなかったけれども、国旗担当専門職員という辞令をいただき、五輪参加93カ国の国旗についていかなる間違いも起こらないように同僚・先輩諸氏とともに努めました。そのあたりの事情は、同年元旦から2日間にわたり読売新聞で、まだ「社会部記者」だった、後の「大記者」故・本田靖春さんが書いて下さっています。

爾来、日本で開かれた札幌、長野の両冬季五輪、さらにはサッカーW杯でも参加国の国旗づくりやその掲揚に関わりました。逸話はいくらでもあるのですが、今の私は、2年ごとに行われる夏冬の五輪が国旗に関わるトラブルで混乱しないよう、さしあたりは、今年のロンドン五輪が無事に、そして国旗のトラブルが内容に見守ろうとしているところです。国旗がそれぞれの国の象徴である以上、小さな失敗やトラブルが思わぬ困難を呼び覚ますことがあるからです。

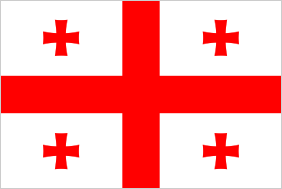

旗は布製が普通なので、いかに警備を厳しくしても、あらかじめ着込んだり腹に巻いたりしていれば、検問でも容易に探知できません。そこを狙って、反政府運動や少数民族の人権擁護を主張するなどさまざまな政治的意思表示をしようとすることは、容易に阻止は出来ないのです。チベットの旗、シリアの反政府運動の旗…いろいろな意思表示が行なわれるのではないでしょうか。

シドニーオリンピックが行われた2000年、最終聖火ランナーのキャシー・フリーマンさんは生母の分からない白人とアボリジニの混血女性でした。この選定は、オーストラリアがかつて先住民のアボリジニを虐殺したが、今は和解して共生し、友愛が生まれていることを世界に誇示したかったからなのでしょう。

でも、中には高山正之元産経新聞記者が『日本人が勇気と自信を持つ本』」で開会式の祭典で会場いっぱいに踊ったとされる先住民は、「実は白人が身体を黒く塗ったニセ者だった。本物の彼らは出演を拒否し、華やかな会場の外で『私たちを滅ぼさないで』と座り込み抗議をしていた」というのです。が、私には真相は分かりませんが、にわかに信じがたい話です。

6月8日、聖火がはるばるギリシャからオーストラリアに到着、出発点は世界最大の一枚岩で先住民アボリジニの聖地ウルル(通称エアーズロック)でした。最初の聖火ランナーはアボリジニとしては初めての金メダリスト(アトランタ女子ホッケー)であるノバ・ペリス・ニーボーンさん(29)さん。「聖火リレーがアボリジニとオーストラリア国民との和解への第一歩になればと願う」ニーボーンさん。

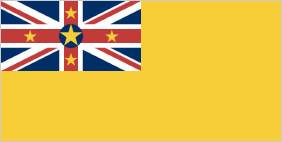

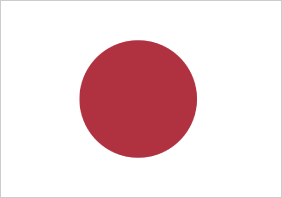

北京オリンピックでもし、こういう配慮があったら、どんなにすばらしかったでしょうにと思います。長野でも聖火リレーが行われましたが、留学生らを動員して「五星紅旗」で」埋め尽くしました。一部の日本人が直前の中国によるチベット再制圧に抗議して、チベット人を応援してチベットの旗を振りましたが、全体としては数百分の1くらいでした。私がこの五輪に関係していたら、「五星紅旗」「日の丸」、そして「五輪旗」を並べたらどんなに良かったかと、痛恨の極みです。

また、中国も、50いくつかの民族の代表をアリーナに並べたりしましたが、この演出ではオーストラリアにかないませんでした。

今夏のロンドン五輪の場合は、現下の世界情勢から言ってむしろ自己の主張を示さんとして特定の旗を翻したり焼いたりという事態もありうるというのが、注目せざるを得ない点でしょう。表現の自由、意思表示の自由との関係も難しいので、どう対応したらいいのか、苦慮しているに違いありません。

東京五輪以来、私が国旗について最も気をつけたのは次の5点です。

- 気に入らない国の国旗を引き釣り下ろす(冷戦時代で、分裂国家がいろいろありましたから、これは切実な心配でした)

- 逆さまに掲揚する(別の国旗になってしまう例まであります)

- 似た国旗を取り違えて掲揚する

- デザインを誤ったり、国旗の変更に気付かず掲げてしまう

- 汚れたり破損したものを使用する

このため東京五輪では調査に2年を費やし、点検を繰り返し、旗の留め金を工夫して逆には掲揚できないようにし、手引書(ハンドブック)を作成し、何回も掲揚訓練を行い、表彰式には原則として私が立ち会うというように、何重ものチェックを行ないました。

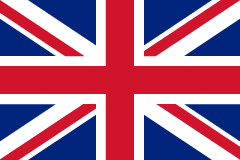

「太陽の沈むことなき大英帝国」とまで言われたイギリスは、かつて「国旗大国」でした。海軍省が上布を集め、Her Majesty Stationary Officeが発行する『Flags of All Nations』はいうならば世界の国旗研究者にとってのバイブルのようなものでした。

諸外国では一番多く逆掲揚されるのが英国旗ですが、まさか、英国ではその心配は不要でしょう。

国旗は本来、国家の象徴、権威の象徴、そして友好と国際理解の象徴ですから、ゆめ粗略に扱ってはいけません。

古くは1958年5月にあいついで起こった長崎国旗事件(「中華人民共和国」の国旗を右翼が引き釣り下ろし、貿易の停止にまで発展)と、第3回アジア競技大会で中華民国の「青天白日旗」を逆掲揚してしまったトラブルです。

その後もエリザベス女王の来日時の国会議事堂正門での英国旗の逆掲揚や各種スポーツ大会でのこれまた英国旗の逆掲揚です。

国旗に絡む間違いではらはらしたことは、枚挙に暇がないほどあります。野球のワールドシリーズでアメリカの海兵隊員が間違えてカナダ国旗を逆さまに捧げ持つというトラブルもありました。

よく知られているように、古代五輪には戦争を停止しても開催するという故事があります。しかし、私は東京大会の中日(なかび 1964年10月16日)に、中国が初の核実験を行なったときの、ブランデージ会長以下IOC(国際五輪委員会)の人たちや組織委関係者の怒りと落胆振りを昨日のことのように覚えている。21世紀所との今の国際情勢もまた楽観を許さないのは周知の通りですが、日本や周辺諸国、さらには世界のどの国でも、本来の五輪精神である平和と友好の希求という意義を忘れないでもらいものです。

あらためてロンドン五輪の準備にあたっておられるみなさんの労を称え、大会が本来の目的に沿った形で開催されることを切に祈ります。