以前はかなり頻繁に行っていたパリのはずだが、ここ15年ほどご無沙汰し、昨年の今頃、ようやく訪問する機会を得た。フランス語もできないくせにこのように、なぜか時々、無性にパリの街角に立ちたくなる。パリとはそんな魔力を秘めた街ではないか。

そんな時すぐ思い浮かぶのは、1925(大正14年)萩原朔太郎の詩。

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりにも遠し

せめては新しき背広をきて

きままなる旅にいでてみん。

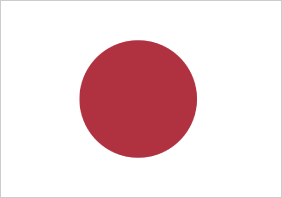

この詩を通じ、パリへの思い膨らむ憧憬ととてもそんな機会などあるまいとある種の諦観さえ感じつつ、あまさかる秋田の片田舎で育った私。それが、1968(昭和43)年12月15日に、パリのシャンゼリゼ通りに向かったのだった。時代は、私のようなものでも「新しき背広を着て」パリへの旅に出られる日本になっていたのだ。

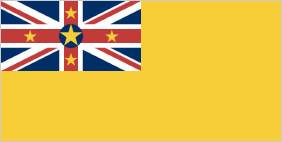

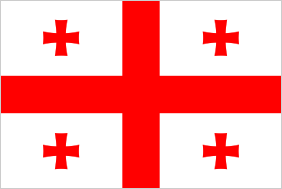

その4年前の東京オリンピックで国旗の製作と掲揚に関わった私は、フランス三色旗の青について少なからず悩んだのだった。オランダ、ギリシャ、イスラエルの国旗同様のロイヤル・ブルーなのか、国連旗、スエーデン、グアテマラの国旗のようなサックス・ブルーなのか・・・フランス海軍省発行の国旗事典、東京の駐日大使館とのやりとりから、やや明るいサックス・ブルーにし、最後はパリのフランスNOC(五輪委)の承認をいただいたのだが、4年後、パリで実際に見たのはほとんどがロイヤルブルー。色見本を携えていたので何カ所かで照合したが、許容範囲のこととはいえ、以後の出版物では訂正せざるを得なかった。

「ふらんすはあまりにも遠」いかもしれないが、文献や大使館に頼ることなく、実見して調査することの大切さを学んだ例だ。

横光利一の『旅愁』(昭和10年代初めの新聞連載小説)は高校時代に興奮して読んだ小説の1つ。長じて偶然にも、東京・北沢の横光家に隣接する木造アパートに居を構えた時は、パリをめぐる『旅愁』の世界に引きつりこまれたような気分になった。

エッフェル塔が次第に後になって行くに随って河岸に連るマロニエの幹も太さを増した。およそ二抱えもあろうか。磨かぬ石炭のように黒黒と堅そうな幹は盛り繁った若葉を垂れ、その葉叢の一群ごとに、やがて花になろうとする穂のうす白い蕾も頭を擡げようとしていた。

晩餐にはまだ間があった。矢代と久慈はセーヌ河に添ってナポレオンの墓場のあるアンバリイドの傍まで来た。燻んだ黒い建物や彫像の襞の雨と風に打たれる凸線の部分は、雪を冠ったように白く浮き上って見えている。

その前にかかった橋は世界第一と称せられるものであるが、見たところ白い象牙の宝冠のようである。欄柱に群り立った鈴のような白球灯と豊麗な女神の立像は、対岸の緑色濃やかなサンゼリゼの森の上に浮き上り、樹間を流れる自動車も橋の女神の使者かと見えるほど、この橋は壮麗を極めていた。(『旅愁(上)』)

パリに憧れた著名人を列挙したら、文字通り枚挙にいとまがないことになろう。ただ、ひところ「おフランス」ということばが結構はやったことがあることについては触れておきたい。

これは、フランスのことを言うにあたって、憧憬の念にかられたステレオタイプをいささか揶揄気味に強調した表現であろう。この言い方は、赤塚不二夫の漫画『おそ松くん』(「週刊少年サンデー」に1962年16号から1967年33号まで連載)で、自称フランス帰りを鼻にかけたキャラ・イヤミのセリフに頻出したのが起源と思われる。

何といわれてもいい。私は確かにパリには憧憬の念がある。そしてパリを思い浮かべるたびに、三色旗があちらこちらに翻っている光景が懐かしく見えてくるのだ。